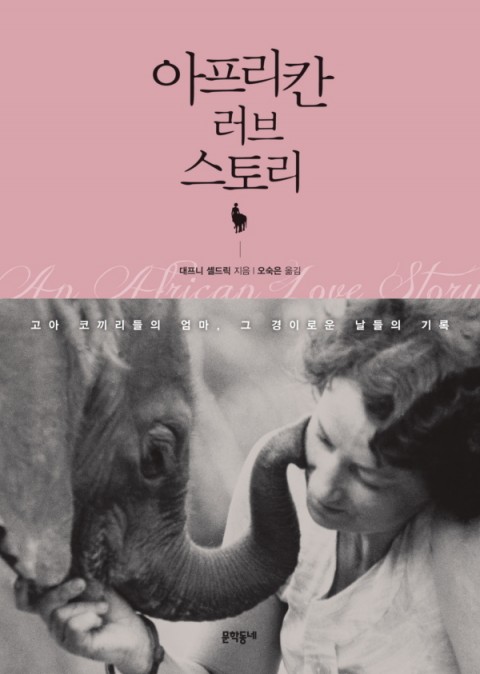

재미나다. 케냐에서 '코끼리 고아원'을 운영한 백인 이주민 이야기. 케냐에 대한 생각에는 '식민지 아프리카'를 바라보는 영국인의 시선이 고스란히 녹아 있지만 그 또한 당시 이주민들의 의식을 보여주는 것이고. 동물 이야기가 진짜 흥미진진! 케냐에서 암보셀리, 마사이마라 다녀왔던 기억도 나고... 초원에서 은하수를 보다케냐 마사이마라 '사파리' 여행 미화 언니가 보내주신 책인데 오랫동안 꽂아두고 있다가 올 여름 펴들고 무더위를 났다. 케냐에 가고 싶다... 여담이지만 요니가 이 책을 먼저 읽었다. 책 지은이는 대프니 셸드릭인데, 앞부분에 '빌'이라는 남성과 결혼한 얘기가 나온다. 이어 빌의 자연보호구역 동료이자 상사인 데이비드 셸드릭이 나온다. 요니가 '수상하다'며... 아무래도 대프니가 데이비드와 결혼할 ..