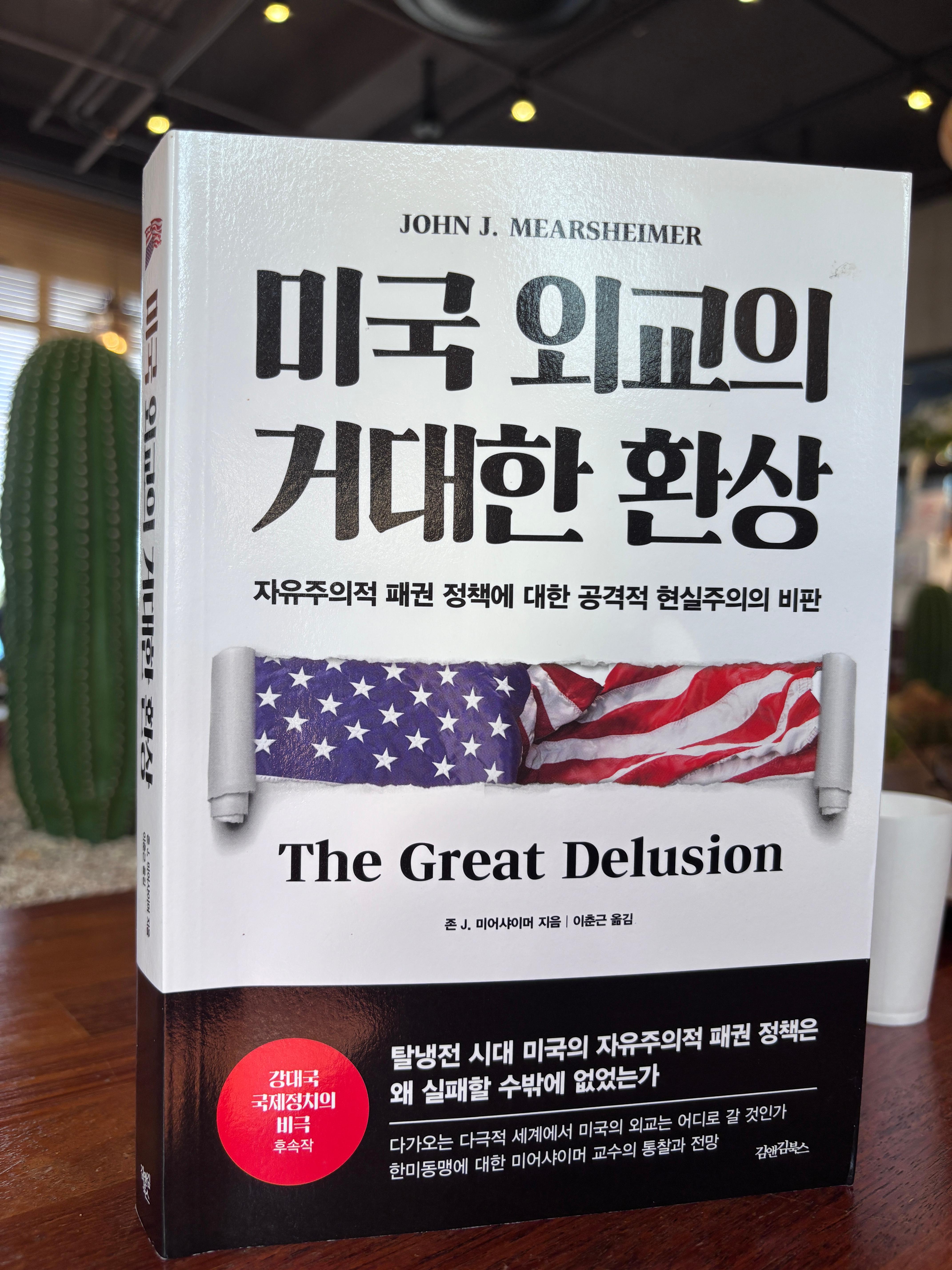

미국 외교의 거대한 환상

존 미어샤이머. 이춘근 옮김. 김앤김북스

좀 지겹지만 설득력 있는 부분도 많이 있었다.

(한국어판 서문)

냉전이 종식된 후... 아시아에는 미군의 주둔을 정당화하는 경쟁 관계에 있는 강대국이 없었다. 중국, 일본 혹은 러시아가 한국을 침략 공격할 위험성도 별로 없었고, 더 나아가 한국은 북한의 공격을 방어할 수 있는 능력을 갖추고 있었다. 그러나 미국은 한국에 그리고 더 일반적으로 말하자면 동아시아 지역에 미군을 계속 주둔시켰다.

과거와 같은 놀라운 발전을 지속하게 된다면 중국은 아시아의 지역 패권국이 되겠다고 위협할 수 있을 것이다. 이 같은 상황은 한국에게는 재앙적인 상황이 될 것인데, 왜냐하면 중국은 한국 국민 거의 모두가 도저히 용납할 수 없을 정도로 한국의 정치 에 개입하기 위해 자신의 힘을 휘두를 것이며, 반면 한국은 그에 도전할 만한 능력이 없기 때문이다.

그렇기 때문에, 적어도 예측 가능한 미래에 미국의 정책결정자들이 중국(그리고 북한)으로부터 한국을 보호하는 데 깊이 개입할 것은 분명하다. 이미 70년 가까이 지속된 한국 방어에 대한 미국의 약속은 앞으로도 끝날 전망이 보이지 않는다.

이처럼 끈질기고 깊은 한국과 미국의 동맹관계를 고려해 볼 때, 한국인들로서는 미국 외교정책의 동기가 무엇인지를 이해할 필요가 있다. 특히 전 지구적 세력균형이 크게 변화했음에도 불구하고, 왜 미국이 한국에 대규모의 군사력을 지속적으로 유지하려고 하는지를 이해하는 것이 중요하다.

-10

미국의 자유주의적 패권 정책은 한국에게는 좋은 것이었을지도 모른다. 미국이 유일 패권국이던 시기, 동아시아 지역에는 그다지 위협적인 안보 환경이 존재하지 않았다는 사실을 고려할 때 별로 타당성이 없어 보였음에도 불구하고, 미국의 군사력이 지속적으로 주둔하도록 했기 때문이다.

중국에 대한 포용 정책은 실패로 돌아갔다. 동아시아에 강대국 국제정치가 다시 돌아왔으며, 한국과 미국 양국은 중국을 봉쇄하기 위해 전력을 다하게 될 것이다. 동시에 중국이 야기하는 위협은 앞으로 상당 기간 동안 한미 동맹관계를 더욱 굳건히 해 줄 것이다.

-12-13

(서문)

나의 기본적인 주장은 냉전이 종료된 이후 미국은 너무나도 강력했으며, 그래서 미국은 흔히들 "자유주의적 패권(liberal hegemony)"이라고 부르는, 거의 완벽할 정도의 자유주의적 외교정책을 채택할 수 있었다는 점이다. 이

야심찬 전략은 1) 가능한 한 많은 수의 국가들을 자유민주주의로 변화시키는 한편, 2) 개방적인 국제 경제를 촉진하고 3) 막강한 국제기구들을 설립하는 것을 목표로 삼았다. 미국은 세계를 본질적으로 미국의 이미지와 닮은 곳으로 만들고자 했다.

그러나 자유주의적 패권 정책은 시작부터 실패할 수밖에 없는 운명에 놓여있었고, 실제로 실패했다. 이 같은 전략은 언제라도 미국의 입장을 민족주의 및 현실주의와 어긋나는 상황에 처하게 했다. 민족주의와 현실주의는 국제정

치에 대해 궁극적으로 자유주의보다 훨씬 큰 영향력을 가지고 있다. 미국 사람들은 이 같은 삶의 기초적인 사실을 받아들이기 아주 어려워 한다.

-20

(01 불가능한 꿈)

자유주의 국가들은 체질적으로 십자군적 사고방식(crusader mentality)을 가지고 있는 데 이를 자제하기란 쉬운 일이 아니다.

자유주의는 양도할 수 없는, 혹은 자연적인 인간의 권리를 소중히 여긴다. 이 같은 보편주의적 논리는 다른 나라들이 그들 국민의 권리를 심각하게 유린하는 경우 자유주의 국가들로 하여금 그 나라들의 내정에 간섭해야만 한다는 강력한 동기를 제공한다. 이 같은 논리는 정권교체 정책으로 직결된다.

자유주의 국가들은 끝날 날이 보이지 않는 영구적 전쟁(permanent warfare)에 빠져들 수밖에 없고, 결국 국제정치에서 갈등의 수준을 오히려 더욱 높일 수밖에 없게 되며, 그 결과 핵확산 문제와 테러리즘 문제를 더욱 악화시키게 된다. 더 나아가 자유주의 강대국의 군사적인 행태는 그 자신의 자유주의적 가치마저 훼손하게 될 게 거의 확실하다.

자유주의의 한계를 이해하기 위한 관건은 자유주의와 민족주의 그리고 자유주의와 현실주의의 관계를 이해하는 데 있다. 현실주의와 민족주의는 언제라도 자유주 의를 격파할 수 있다. 우리가 사는 세상은 그 큰 부분이 이 두 가지 이념-민족주의, 현실주의에 의해 형성된 것이지 자유주의에 의해서 형성된 것이 아니다. 현대 국가체제의 배후에 있는 가장 막강한 두 개의 추진력은 민족주의와 세력균형의 정치였다.

-29-31

우리는 인간 본성에 대해 두 가지 중요한 질문을 해야 한다. 첫째, 사람들은 무엇보다도 사회적인 존재들로 보아야 하는가? 혹은 그들의 개인적 속성(individuality)을 강조하는 것이 보다 타당한 일인가? 둘째, 우리는 좋은 삶(good life)이란 무엇인가를 정의하는 어떤 대략적인 도덕적 합의에 도달할 수 있는 중요한 판단력(critical faculty)을 보유하고 있는가? 우리는 첫 번째 원칙들(finst principles)에 동의할 수 있는가?

나는 인간이 삶의 처음부터 끝까지 본질적으로 사회적 존재들이며, 개인적 속성은 부차적인 중요성을 갖는다고 본다. 둘째로, 나는 우리가 첫 번째 원칙들에 대해 공통의 이해에 도달하는 것은 불가능한 일이라고 본다.

-37

(02 인간의 본성과 정치)

나는 인간의 본성에 대해 두 가지 가정으로부터 출발한다. 첫번째 원칙들에 대한 우리의 사고 능력에는 심각한 한계가 있다는 점과 우리는 본질적으로 사회적 동물이라는 점이다. 이 두 가지 가정들은 서로 합쳐져서 세상에 관한 세 가지 중요한 사실을 도출해낸다. 첫째, 세상은 각각 독특 한 문화를 갖춘 상당히 많은 숫자의 사회적 집단들로 가득 차 있다. 이 같은 상황이 가까운 장래 혹은 먼 훗날에는 변화되리라고 기대할 만한 근거는 없다.

둘째, 사회적 집단들은 정치 제도를 건설하는 것 외에는 다른 선택 방안이 없는데, 이는 정치와 권력은 사회 내부에서의 삶은 물론 사회 집단들 사이의 삶에도 핵심적으로 존재하는 것이기 때문이다. 셋째, 개인은 물론 사회 집단 의 경우에도 생존(survival)은 그 무엇보다도 중요한 가치라는 점이다.

-55

우리의 선호와 그것을 성취하기 위한 가장 훌륭한 전략이 무엇인지를 구분하는 일이 중요하다. 첫째, 우리의 선호는 합리적인 것인가? 그리고 그 목적들은 우리의 생존 가능성을 높이거나 혹은 다른 측면에서 의미를 가지고 있는 것일까? 둘째, 우리는 목표를 달성하기 위해 전략적으로 행동하는 것일까? 이 같은 두 가지 종류의 합리성은 때로 각각 중요한 것을 다루는 실체적(substantive) 합리성과 도구적 합리성으로 불린다. 나의 중요한 관심은 중요한 것을 다루는 실체적 합리성에 관한 것이며, 이것은 정치 현상을 이해하는 데 더 중요하다.

-60

(03 정치적 자유주의)

일상적 자유주의(modus vivendi liberalism)와 진보적 자유주의(progressive liberalism) 사이에는 크게 두 가지 다른 점이 있다. 일상적 자유주의자들에게 권리란 정부의 간섭 없이 자유롭게 행동할 수 있는 개인의 자유에 관한 것이다. 언론의 자유와 사유재산권이 두 가지 예다. 진보적 자유주의자들 역시 개인의 자유를 중시하지만, 정부가 자국의 시민들을 위해 해야 할 일이 많다고 믿는다. 그들은 모든 개인들은 평등한 기회를 가져야 한다고 믿으며, 이를 보장하기 위해서 국가의 사회공학적인 역할이 필요하다고 생각한다.

-98

진보적 자유주의는 20세기 초반에 이르렀을 때 미국과 영국의 정치에서 가장 지배적인 정치 형태가 되었다. 존 롤스는 진보적 자유주의의 사상적 대부가 되었다.

진보적 자유주의가 승리했음을 보여주는 가장 핵심적인 지표는 자유주의적 입장에서 다른 적극적 권리는 물론 경제적 기회를 증진시키고자 하는 개입주의적인 국가가 실제로 존재하고 있다는 사실이다. 그러나 진보적 자유주의의 승리는 일상적 자유주의를 완전히 쓸모없는 것으로 만들어버릴 정도로 결정적인 것은 아니었다.

-131

(04 자유주의의 균열)

거의 모든 사람들은 인생의 시작에서부터 끝까지 어느 정도는 부족적(tribal) 모습을 가지고 살아가고 있다. 그러나 자유주의 담론에는 이런 속성에 대한 이야기가 거의 나오지 않는다.

민족자결을 중시하며 자신의 생존에 대해 두려워하는 국민들은 그들 스스로의 국가를 가지고 싶어 한다. 동시에 국가는 자신의 국민들에게 하나의 국민으로 조직화될 것을 요구해야 할 강력한 이유를 가지고 있다.

민족주의와 자유주의 사이의 관계는 무엇일까? 세 가지 관점을 순서대로 말할 수 있을 것 같다. 첫째, 민족주의는 모든 나라에서 작동하고 있으며, 그래서 오늘날 우리는 민족국가들로 이루어진 세상에서 살고 있다. 그러나 자유주의는 이 세상 모든 곳에서 똑같이 막강한 세력으로 존재하고 있지는 않다. 국제체제에서 진정한 자유민주주의 국가가 다수를 차지한 적은 결코 없었다. 둘째, 민족주의가 광범하게 퍼져 있다는 사실을 현실로 인정할 때 자유주의는 언제라도 민족주의와 함께 존재할 수밖에 없다. 자유주의는 오직 민족국가라는 범주 내에서 작동할 수 있을 뿐이다. 마지막으로 자유주의는 민족주의와 충돌할 경우 항상 패배할 수밖에 없다.

-154

국민들은 때로 자신들이 다른 나라 국민들보다 우수하다고 생각하는 것을 넘어서서 경쟁 관계에 있는 다른 나라 국민들을 미워하기도 한다. 나는 이것을 초민족주의(hypernationalism)라고 부르려 한다.

-165

한때 학자들 사이에서는 미국은 대단히 자유주의적인 국가라고 주장하면서 미국의 민족주의에 대해서는 그다지 관심을 갖지 않는 것이 상식인 적이 있었다. 이 같은 관점은 1955년에 출간된 루이스 하츠(Louis Hartz)의 고전적인 책인 『미국의 자유주의 전통tiberal Tradition in America 』에 잘 반영되어 있다. 하츠는 알렉시스 드 토크빌(Alexis de Tocqueville)과 군나르 뮈르달(Gunnar Myrdal)의 전 통을 따르고 있다. 이 두 학자는 미국의 정체성에 관한 중요한 책들을 저술했지만 미국의 민족주의에 대해서는 대체적으로 무시하는 입장을 취했다. 그러나 하츠가 생각하는 것처럼 미국의 정체성은 오로지 지유주의에만 근거해서 설명될 수 있는 것은 아니며 민족주의와도 불가분하게 연계되어 있다.

미국인들의 정치 생활 속에서 민족주의가 가지는 중요성은 아나톨 리븐(Anatol Lieven)의 『미국의 민족주의Ancice Nationaany와 새뮤얼 헌팅턴(Samuel Huntington)의 마지막 저서인 『우리는 누구인가?who Are we』에서 분명하게 반영되어 있다. 마지막으로 데이비드 아미티지(David Aritage)가 우리에게 환기시켜주는 것처럼 미국의 독립선언은 보편적인 개인의 권리만을 강조했던 것이 아니다. 그는 독립선언을 "미국이라는 국가(American Nation)의 출생증명서'라고 불렀다. (나는 이것을 약간 수정해서 미국이라는 국민국가(American nation-state)의 출생증명서라고 말하고자 한다.

-185-186

두 가지 이유로 인해 민족주의가 유리하다. 첫째, 자유주의자들은 개인적 권리의 중요성을 과도하게 강조한다. 모든 사람들이 권리의 중요성에 관심을 갖고 있기는 하지만 그것이 그들에게 가장 중요한 문제는 아니며, 개인의 권리가 국민들의 일상적인 정치 생활에 미치는 영향력은 자유주의자들이 인식하는 것보다는 제한적이다. 둘째, 민족주의는 자유주의보다 인간의 본성과 더 잘 맞는다는 사실이다. 자유주의는 인간 개인들에게 공동체에 속해 있다는 감정을 제공하는 데 실패하기 때문에 사회를 하나로 엮어주는 끈끈이를 제공하지 못한다.

-189

만약 개인적인 자유가 거의 모든 사람들에게 알려져 있고 높게 인정받고 있다면 다른 나라들에 자유주의를 확산시키는 일은 상대적으로 쉬운 일이어야 할 것이다. 그러나 실제로는 그렇지 않다. 사람들이 그들 자신의 권리를 존중하도록 설득하기는 쉽다. 그러나 다른 사람들의 권리도 자신의 권리와 마찬가지로 중요하다고 확신시키기는 대단히 어렵다.

-200

지금 미국은 이론적으로는 물론 실제적으로도 자유주의적인 나라가 되기 위해 노력하고 있다. 그러나 개인의 권리에 대한 미국 시민들의 지지는 그다지 심오한 것은 아 니다. 오늘날 미국에서 개인의 권리에 관한 논의가 광범하게 이루어지고 있지만 그것은 겨우 1950년대 이후부터의 일이었다. 그 이전 미국 사람들은 개인의 권리에 대해 그다지 큰 관심을 기울이지 않았다.

-201

(05 국제정치에서의 자유주의)

강력한 국가가 자유주의적인 외교정책을 채택할 경우 어떤 일이 발생할 것인가? 다른 말로, 개인적 자유의 증진을 중요한 가치로 생각하고 이 같은 권리를 증진시키기 위해 사회공학적 행동을 하는 나라가 그 같은 본보기를 보다 넓은 세계에 적용시키려 할 때 무슨 일이 일어날 것인가?

그 막강한 국가는 자유주의적 패권(liberal hegemony)을 추구하는 나라가 될 것이며, 세계의 모든 나라들을 향해 중요한 사회공학적 행동을 시도하고, 전쟁을 치르는 등 개입주의적 외교정책을 채택하게 될 것이다.

-210

나는 두 가지 관점에서 이 문제를 다루어 보고자 한다. 첫째, 자유주의적 강대국들이 자유주의적 패권을 추구할 수 있는 기회는 그다지 흔치 않다. 자유주의적 강대국들도 일반적으로는 현실주의적 원칙을 따르는 외에 별다른 선택의 여지가 없다. 왜냐하면 강대국들은 일반적으로 또 다른 강대국들과 경합하는 처지에 놓여 있기 때문이다.

둘째, 어떤 자유주의 국가가 자유주의적 패권을 추구할 수 있을 정도로 세력균형이 그 나라에게 압도적으로 유리한 상황이 나타날 경우가 있다. 주로 단극체제(unipolarity)일 경우이다. 소련이 붕괴한 이후 미국이 자유주의적 패권을 추구한 것은 놀라운 일이 아니다. 미국의 경험이 보여주는 것처럼 이 같은 정책은 예외 없이 심하게 실패하기 마련이며, 패권을 추구했던 강대국은 대개 그 같은 정책을 채택한 것에 대해 큰 대가를 치르게 된다.

한 나라를 자유민주주의 국가로 만드는 일은 극도로 어려운 일이다. 다른 나라의 문화는 그 자체로 깊은 뿌리를 가지고 있고 바꾸기 대단히 어려울 뿐만 아니라 세계 여러 나라 사람들은 개인의 권리를 가장 중요한 것으로 인식하지도 않기 때문이다. 더 나아가 자결을 의미하는 민족주의 는 다른 나라가 자국의 국내정치에 개입하는 것에 저항하도록 만든다. 마지막으로 어떤 나라가 자유주의적 패권을 추구하는 경우, 다른 나라들은 세력 균형의 논리에 따라 행동할 가능성이 높다.

-212-213

민족주의의 한 특수한 측면-자기 나라가 다른 나라보다 본질적으로 우수하다는 믿음은 자유주의 국가의 믿음, 즉 자신은 세계를 근본적으로 변화시킬 수 있는 나라라는 믿음을 강화하는 데 기여한다. 이처럼 민족주의적 국수주의 (nationalistic chauvinism)와 자유주의적 이상주의가 결합되는 양상은 미국의 외교정책결정자들이 흔히 하는 주장들에서 일상적으로 나타나고 있다.

-215

(06 문제의 근원으로서 자유주의)

자유주의적 유일 초강대국이 세계 무대에서 자유주의적 패권 정책을 추구하는 순간 그 나라는 전쟁에 중독되게 된다.

군국주의(Militarism)는 다섯 가지 요인으로부터 발생한다. 첫째, 지구 전체를 민주화시키는 일은 거대한 사명이며 수많은 싸움의 기회를 제공한다. 둘째, 자유주의 정책결정자들은 자신들이 그 목적을 달성하기 위해 군사력을 사용할 수 있는 권리와 책임 그리고 군사력을 활용하는 노하우를 가지고 있다고 생각한다. 셋째, 그들은 종종 자신들의 과제를 사명감에서 나오는 열정을 가지고 수행한다. 넷째, 자유주의적 패권의 추구는 외교적 노력을 제약하며 다른 나라들과의 분쟁을 평화적으로 해결하기 어렵게 만든다. 다섯째, 이 야심적인 전략은 주권이라는 개념을 해치게 되는데, 주권은 국가 간 전쟁을 제약하려는 의도를 가진 국제정치의 핵심 규범이다.

-260

내가 주장하려는 바는 자유주의적 패권을 추구하는 나라는 결국 자기 자신은 물론 다른 나라까지도, 특히 자신이 도와주려던 나라를 더 좋게 만들기보다는 더 망치게 된다는 것이다. 국내적으로도 미국 시민들의 자유가 미국이 더욱 막강한 안보 국가가 됨으로써 훼손되고 있다. (자유주의적 군국주의)

-261

앤드루 엔터라인(Andrew Enterline)과 제이 마이클 그레이그(J. Michael Greig)는 1800년부터 1994년까지 민주주의 정부의 이식이 시도된 사례 43개를 연구했는데, 그중 63%가 실패로 끝난 사실을 발견했다. 제프리 피커링(Jeffrey Pickering)과 마크 페세니(Mark Peceny)는 1946년부터 1996년까지 자유주의 국가들에 의한 개입이 민주화를 초래했는가라는 주제에 대한 사례 연구를 행했는데 1945년 이래 민주화를 이룩한 나라들의 경우 자유주의 국가들의 개입이 모종의 기여를 했다고 볼 수 있는 경우란 거의 없다."고 결론 내렸다. 알렉산더 다운스(Alexander Downes)와 조나단 몬텐(Jonathan Monten)은 다른 나라에 민주주의 정부를 강요하는 것은 "국내정치적으로 우호적인 전제조건이 존재하는 경우" 성공 가능성이 있다는 점을 지적했다. 그런데 불행하게도 "개입의 대가가 크지 않으며 동시에 이 같은 전제조건이 사전에 존재하는 경우는 매우 희귀했다." 미국과 같은 강대국은 대가가 낮은 경우가 아니라면 정권 교체를 위한 침략을 단행하지 않았다. 즉 자유민주주의를 위한 필요한 전제조건이 없는 나라를 침략했던 것이다.

미국은 다른 나라에 민주주의를 강요했다가 실패한 풍부한 역사를 가지고 있다. 뉴욕대학의 브루스 부에노 드 메스키타(Bruce Bueno de Mesquita) 교수와 조지 다운스(George Downs) 교수는, 제2차 세계대전과 2004년 사이 "미국은 35회 이상 세계 도처의 개발도상국가들에 개입했는데, 그중 오로지 하나의 사례, 1989년 미국이 마약과의 전쟁을 벌이기로 결정한 이후의 콜롬비아에서만 약 10년 만에 완전한 수준의, 안정적인 민주주의 정부가 건설될 수 있었다. 이것은 성공 확률이 3%에도 못 미친다."고 보고했다. 윌리엄 이스털리와 뉴욕대학의 두 동료 교수는 냉전 당시 미국과 소련의 개입이 자유주의적 형 태의 정부를 수립하는 데 어떻게 영향을 미쳤는지를 연구했는데 "초강대국이 개입한 이후 민주주의는 심각하게 훼손되었고 그로 인한 파급 효과는 대단히 컸다.”고 밝혔다.

-284-285

(07 자유주의 평화 이론)

세 가지 중요한 자유주의 국제정치학 이론들- 민주주의적 평화론(Democratic Peace Theory), 경제적 상호의존론(economic interdepend-ence theory), 그리고 자유주의적 제도주의(iberal institutionalism)- 중 어느 것도 평화를 위한 공식(formula)이 될 수 없다. 자유주의적 패권을 지향하는 외교정책은 큰 희생을 동반하는 실패로 끝나기 쉬울 뿐만 아니라, 설사 그 목표들을 달성하는 경우라 할지라도 전쟁이 없는 세상을 가져다주지는 못할 것이다.

-312

'딸기네 책방' 카테고리의 다른 글

| 페데리코 람피니 <지도 위의 붉은 선> (6) | 2025.08.17 |

|---|---|

| 마르크 블로크, <역사를 위한 변명> (5) | 2025.07.27 |

| 에밀 뒤르켐, <종교생활의 원초적 형태> (6) | 2025.07.25 |

| 미어셰이머 <강대국 국제 정치의 비극> (4) | 2025.07.22 |

| 서의동, <네오콘 일본의 탄생> (1) | 2025.07.13 |