미국에선 코로나19 때문에 학자들도 언론인들도 집 밖을 나가지 못하고 ‘자택대피령’에 발이 묶여 집안에서 모든 걸 해야 한다. 화상강의는 물론이고 기자들의 리포트나 전문가들의 방송출연도 전부 집 안에서 이뤄지는 경우가 대부분이다. 스튜디오가 아닌 자기 집을 청중이나 시청자들에게 화면으로 보여줘야 한다는 것은 얼마나 고급스런 집에 살든 간에 누구에게나 부담스런 일이다. ‘가상배경’을 이용하는 사람들도 있지만 아무래도 어색한 티가 날 수 있다.

꼭 화면에 등장하지 않더라도 격리상태로 집에 머물면서 일상을 인스타그램에 올리려는 사람들, 혹은 이참에 집에서 책을 읽으며 하루를 보내는 사람들에게 책장 꾸미기가 관심사로 부상했다. 워싱턴포스트는 최근 “책장이 새로운 전기를 맞았다”면서 “자가격리에 들어간 사람들이 하드커버 책들의 가치를 재발견하고 있다”고 보도했다. 먼지 앉은 채 방치됐던 책들이 인테리어 소재로 떠오른 것이다.

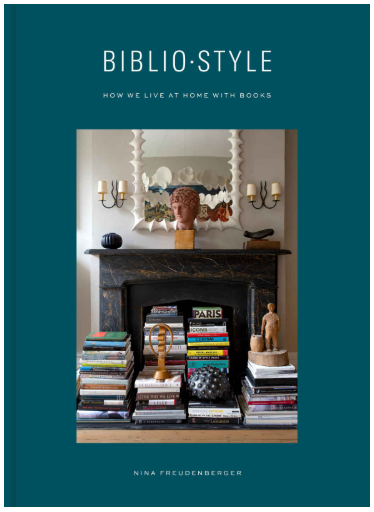

두꺼운 책들이 가득한 책장을 배경으로 화상인터뷰나 강의를 하면서 지적 취향을 과시할 수도 있고, 책 사이사이에 사진이나 그림 혹은 기념품들을 놓아 장식 효과를 강조할 수도 있다. 니나 프로이덴버거와 사디 스타인이 함께 쓴 <비블리오스타일(Bibliostyle)>은 책장 혹은 책을 이용한 인테리어들을 소개한 책이다. ‘집에서 책과 함께 보내는 법’이라는 부제가 붙은 이 책은 지난해 출간됐는데 코로나19 때문에 관심을 받고 있다. ㄱ자형으로 이어진 높지 않은 책장에 가지런히 책들을 꽂은 독일 베를린의 아파트, 피아노를 책 선반으로 활용한 뉴욕 할렘의 주택 등등 8개국 15개 도시에 있는 35가구의 서재 사진 250장이 담겼다.

책을 정리하는 방법은 사람마다 다르다. 로스앤젤레스에서 인테리어 디자이너로 일하고 있는 프로이덴버거는 워싱턴포스트 인터뷰에서 “사람들에겐 저마다의 방식이 있다”면서 “선반을 책으로 꽉꽉 채울 필요는 없으며, 빈 공간 또한 중요하다”고 조언했다. 한국에서도 많이 알려진 작가 조너선 사프란 포어는 “책을 읽는 장소가 달라지면 생각도 달라진다”면서 책이 있는 곳에 “편안한 의자와 좋은 조명”을 놓는 걸 강조했다.

<비블리오스타일>이 인테리어에 일가견이 있거나 책과 관련된 일을 하는 사람들의 아늑한 서재를 소개하고 있는데 반해, ‘룸레이터(@ratemyskyperoom)’라는 트위터 계정은 TV 화면에 등장한 저널리스트나 전문가들의 집 배경을 모아 소개한다. 경제전문채널 CNBC 방송의 샤론 에퍼슨 기자가 리포트하는 곳은 책들로 꽉 찬 방이다. NBC뉴스의 조 프라이어 기자는 카메라와 방송기자용 헬멧, 타자기를 놓은 장식장 앞에서 보도를 했다.

반면 우파 정치인 뉴트 깅리치는 아무 것도 보여주고 싶지 않다는 듯 금빛 커텐 앞에서 폭스뉴스 인터뷰를 했다. 미 중앙정보국(CIA) 국장을 지낸 존 브레넌의 배경화면은 잘 꾸며진 집이다. 어깨 너머로 하얀 책장에 꽂힌 책들과 장식물들이 보인다. 룸레이터는 트위터에 영상 이미지를 올리면서 “디테일이 세련됐다”고 품평한 뒤 “다시는 아무도 물고문하지 않았으면”이라고 덧붙였다. 그가 국장이던 시절 CIA의 테러용의자 물고문 실태가 폭로됐던 일을 비꼰 것이다.

'내맘대로 세계사 > 해외문화 산책' 카테고리의 다른 글

| 크림반도 '칸의 궁전'은 무사할 수 있을까 (0) | 2020.05.30 |

|---|---|

| 500년전 르네상스 거장 라파엘로 ‘마지막 작품’ 공개 (0) | 2020.05.23 |

| <토마스와 친구들>에 왕실 추억 담은 해리 왕자 (0) | 2020.05.02 |

| [해외문화 산책]멜리사는 도서관에 돌아갈 수 있을까 (0) | 2020.04.25 |

| 중국판 ‘프로듀스 101’ 출연한 중페이페이의 ‘외롭지 않은 싸움’ (0) | 2020.04.18 |