2025년 4월 16일 남태평양의 작은 섬나라 투발루가 현금지급기를 도입했다. 주섬이자 수도인 푸나푸티의 공항 등에 현금지급기 5대가 들어왔다고 한다. 푸나푸티에 있는 투발루 국립은행에서 개통식이 열렸다. 의원들과 전통 부족 원로들이 참석한 가운데 펠레티 테오 총리가 나와 현금지급기를 공개했다. "은행이 완전히 새로운 시대로 나아가는 역사적 사건이다." “이 기계는 저렴하지 않다. 하지만 정부의 지원과 결단으로 국민을 위해 이 서비스를 도입할 수 있었다.” 총리의 말이다.

지금까지는 투발루 사람들이 돈을 찾으려면 은행에 가야 했다. 월급날이 되면 다들 은행 가서 줄 서는 풍경이 지금껏 이어졌던 것이다. 이제 기계가 도입했고 상점에서도 처음으로 전자 결제를 처리할 수 있게 됐다고 한다. 상점용 전자뱅킹 단말기도 30대를 도입한 덕분이다. 시오세 페니탈라 테오 국립은행장은 “전자금융과 결제 시스템이 경제적 역량을 강화해주는 문을 열 것”이라고 했다.

북한처럼 폐쇄된 나라도 아닌데 그 흔한 기계가 이제야 도입된 이 나라, 투발루는 남태평양의 9개 작은 섬으로 이루어진 국가다. 1978년 영국으로부터 독립했다. 면적 25제곱킬로미터로 바티칸과 모나코, 나우루에 이어 세계에서 4번째로 작은 나라다. 2022년 조사에서 인구는 1만600명이었다. 하와이와 호주의 중간쯤에 있고 근처에 솔로몬제도, 바누아투, 나우루, 키리바시, 피지 같은 섬나라들이 이웃하고 있다. 남위 5~10도에 걸쳐져 있으며 암초섬 3개, 환초 6개로 구성돼 있다. 주민들은 대부분 폴리네시아인이다. 폴리네시아인들이 3000년 전쯤 태평양 여러 섬들로 퍼져나가면서 이 섬에도 거주하기 시작한 것으로 보인다. 유럽인들이 태평양 섬들을 점령하기 오래 전부터 태평양 섬 사람들은 카누를 타고 원거리 항해를 했다. 투발루 사람들은 그중 사모아와 통가에서 이주해온 것으로 보인다.

그런 작은 섬들도 유럽 열강들이 다 점령하고 지배를 했다. 1568년 스페인 탐험가 알바로 데 멘다냐가 투발루에 도착했지만 스페인인들은 그리 욕심내지 않았던 모양이다. 한참 지나 1819년 영국인이 푸나푸티 섬을 찾아와 엘리스 섬으로 명명했다. 19세기 후반 영국이 주변 섬들까지 묶어서 ‘엘리스 제도’라 이름 붙인 뒤 지배권을 주장했다. 영국은 이 일대 섬들을 엘리스 제도와 길버트 제도라 부르면서 지배했는데 1974년 주민투표를 통해 두 지역 모두 독립을 결정했다. 길버트 제도는 키리바시, 엘리스 제도는 투발루라는 나라가 됐다. 완전히 독립한 것은 4년 뒤인 1978년이지만 투발루는 2000년에야 유엔의 189번째 회원국이 됐다. 그러나 여전히 영국 왕이 명목 상의 수반인 영연방 국가다.

그 작은 섬이 일본한테 폭격을 받은 적도 있다. 1943년 4월 23일, 태평양 전쟁 때 일본 전투기가 푸나푸티를 폭격했다. 당시 미 해병대가 주둔하고 있었기 때문이다. 주민 50여명이 교회에 피신해 있었는데 일본군이 교회를 폭격하려 하자 미 해군 병사가 주민들을 대피시켜 대규모 인명피해를 피했다. 교회는 부서졌지만 사망자는 1명뿐이었다. 그 해군 병사 포니 블랙 래드는 뒤에 미군 훈장을 받았다. 현금지급기 도입 기념식 며칠 뒤인 지난달 23일 푸나푸티에서는 폭격 82주년 기념행사가 열렸다. ‘테 아소 오 테 폴라(폭탄의 날)’이라고 이름 붙여 매년 이 날에 사망자를 추모하고, 전통 춤을 추면서 평화를 되새긴다고 한다.

망망대해 작은 섬 사람들에게 먹고 사는 일은 늘 어렵다. 1인당 연간 실질 국내총생산(GDP)이 2023년 기준으로 5800달러인 나라다. 농지가 거의 없고 식량은 주로 수입과 어업에 의존한다. 외국 어업회사들에 돈 받고 조업허가권을 내주고, 보조금과 원조 등으로 경제를 지탱한다. 외국 배에서 일하는 투발루 선원들이 가족에게 송금해주는 것도 소득의 큰 부분을 차지한다.

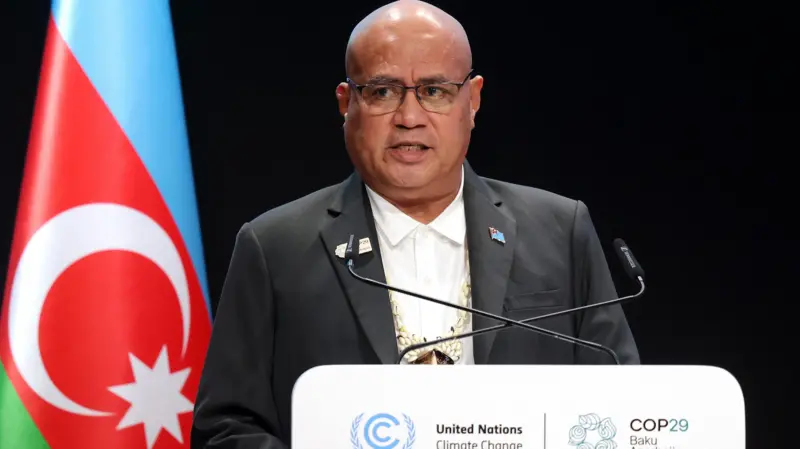

그런 투발루는 요 몇년 새 뉴스에 드물지 않게 등장했다. ‘해수면이 올라가 가라앉아 가는 나라’로 말이다. 투발루에서 가장 높은 곳이 해발 4.5미터에 불과하다. 기후변화로 해수면이 올라가면서 존망의 위기를 맞은 39개 섬나라들은 1990년 제2차 세계 기후회의를 앞두고 '군소 도서국가 동맹(AOSIS)'을 결성했다. 해수면이 올라가 해안이 침식되고 소금물이 밀어닥치는 등 기후변화에 따른 해양 작용에 매우 취약한 이 나라들의 온실가스 배출량은 전체의 1%도 안 되는 것으로 추정된다. 하지만 피해는 가장 크게 입는다. 그래서 국제 무대에서 목소리를 내고자 모였고, 매번 산업 국가들을 향해 기후 대응을 촉구한다. 작년 11월 아제르바이잔에서 열린 기후변화협약 29차 당사국 총회(COP29) 회의에서도 테오 총리가 “빙하가 녹고 해수면이 올라가면 우리는 완전히 물에 잠길 수 있다”고 외쳤다.

큰 나라들은 이 섬들의 호소를 통 들어주지 않지만 가장 가까운 곳에 있는 호주는 도의적인 책임 때문에 나몰라라 하기 힘들다. 최근 호주가 투발루 국민들을 위한 새로운 비자 계획을 발표했다. 두 나라는 2023년 말 양자 조약을 체결했는데 그에 따른 후속조치였다. 호주와 투발루의 조약 관계를 팔레필리(fale pili) 연합이라 하는데 폴리네시아 언어로 “이웃을 가족처럼 돌본다”는 의미라고 한다. 팔레필리 조약은 기후변화 때문에 만들어진 세계 최초의 양자 간 특별 비자 협정으로 불린다. 태평양 섬나라 지도자들은 2023년 ‘기후 이동성에 관한 지역 프레임워크’ 선언에서 섬나라 주민들이 다른 지역으로 옮겨갈 권리가 있다고 밝힌 바 있다. 이를 ‘권리 기반 이주’라고 부른다. 기후변화 속에서 사람들이 “안전하게, 자신의 조건에 따라 이동할 수 있도록” 보장받는 것은 세계인의 권리라는 것이다.

[Australian Institute of International Affairs] Tuvalu, Australia, and the Falepili Union

그런 맥락에서 호주가 특별 비자를 만들어서 투발루 같은 섬 사람들이 옮겨와 일자리를 얻고 고국에 돈을 보낼 수 있게 해주기로 했다. 현재로선 투발루가 특별비자 조약을 체결한 첫 상대다. 이전에도 나우루 같은 섬나라 사람들이 호주로 옮겨가긴 했으나 대체로 노동 이주였다. 호주에 가서 저임금 노동자로 일하는 것이다. 이번에 발표된 비자는 좀 다르다. 투발루와의 공식 조약에 따라 만들어지는 비자의 명칭은 ‘서브클라스 192’다. 호주는 태평양 섬나라 사람들을 대상으로 ‘태평양 관여 비자‘라는 이름의 비자 제도를 운영해왔는데, 그 하위 카테고리의 특별 비자라는 의미다. 이 비자를 통해 매년 최대 280명의 투발루 사람들이 호주로 이주할 수 있게 된다. 대상은 18세 이상 성인이며 아이들은 해당되지 않는다.

호주에 도착하면 특별 비자 소지자는 교육 보조금, 건강보험, 장애보험, 육아 보조금과 청소년수당 등 호주인들과 비슷한 혜택을 받는다. 무엇보다 중요한 것은 투발루와 호주를 마음대로 오갈 수 있게 된다는 점이다. 기존 태평양 관여 비자로는 5년 동안만 자기네 나라와 호주를 자유로이 이동할 수 있었고 무엇보다 신청자에게 호주에서 일자리가 있어야 했다. 특별 비자에는 그런 제한을 없앴다. 또 하나, 호주는 새 비자에 투발루라는 국가 이름을 명시하지 않았다. 다른 태평양 섬나라들을 상대로 확대할 것을 염두에 둔 조치로 보인다.

이쯤 되면 사실상 호주 국민이 되는 것 아닌가 하는 의문도 들지만 투발루 사람들이 바라는 것은 호주에 합쳐지는 것이 아니다. 나라가 가라앉으니 원하는 이들이 떠날 수 있게 돕는 것은 설득력이 있다. 하지만 그들이 자기 나라가 사라지고 문화적 정체성과 역사까지 사라지는 걸 바라는 건 아니다. 그들 역시 자기네 나라를 지키고 싶어한다. 어쩔 수 없는 선택으로 떠나려는 이들이 늘어나는 것일뿐이다. 2년 전 투발루가 호주와 조약을 맺으면서 제일 강조한 것이 “우리는 영구적으로 국가 지위를 갖는다”라는 점이었다. 투발루가 없어지는 것으로, 투발루 사람들이 스스로 나라를 없애는 것으로 오해받을까 걱정한 것이다.

그래서 장기 적응계획을 만들었다. 기후대응은 크게 ‘완화’와 ‘적응’의 두 가지 틀로 나뉜다. 완화는 기후변화가 덜 일어나게 하는 것, 온실가스 배출량을 줄이는 것이다. 하지만 지금 당장 온실가스 배출을 전 지구가 몽땅 멈춘다 해도 기후변화는 진행된다. 이미 배출된 탄소가 지구를 계속 덥힐 것이기 때문이다. 기후변화는 기정사실이고 그로 인한 피해를 줄이기 위한 것이 ‘적응’이다. 투발루는 ‘퓨처 나우(Future Now)’ 프로젝트라는 이름으로 적응 계획을 세웠다. 2100년 이후 해수면이 더 많이 올라가도 투발루라는 나라가 존재할 수 있도록 푸나푸티 섬에 새로운 경작지를 조성하고, 투발루 문화를 보호할 수 있게 하자는 것이다.

문제는 돈이다. 투발루에 도움을 줄 나라는 정녕 없을까. 투발루는 여전히 중국 대신 대만과 수교하고 있는 몇 안 되는 나라 중 하나다. 대만을 외교적으로 인정하는 나라들은 계속 줄어서 이제 12곳 밖에 안 남았다. 그 가운데 좀 큰 나라는 과테말라 파라과이 정도이고 대부분 태평양 섬나라들이다. 그 중 하나가 투발루여서 대만이 투발루를 챙긴다. 라이칭더 대만 총통은 2024년 12월 투발루를 방문해 ‘포괄적 동반자 관계 발전’ 공동성명을 발표했다. 라이 총통이 도착했을 때 투발루 총리와 학생들, 의장대가 나와서 영접하고, 대만이 해저 인터넷 케이블을 설치할 수 있도록 돈 대준 것에 감사를 표했다.

그러나 사실은 투발루에서도 대만과 계속 같이 가야 하느냐는 얘기가 있다. 작년 1월 투발루 총선 때 의원들 사이에서 대만과의 관계를 재검토할 수 있다는 얘기가 나왔던 것이다. 하지만 선거에서 이겨 집권한 펠레티 테오 총리는 “대만과의 특별한 관계를 유지하겠다”고 선언했다. 최근 몇 년 새 태평양 섬나라들도 줄줄이 중국 쪽으로 넘어갔는데 투발루가 지금 입장을 계속 유지할지, 중국 돈 앞에서 굴복할지가 관심사다.

—-

'딸기가 보는 세상 > 구정은의 '현실지구'' 카테고리의 다른 글

| [구정은의 '현실지구'] ‘AI 교육’ 나선 마이크로소프트 (0) | 2025.07.19 |

|---|---|

| [구정은의 '현실지구'] 부탄에서, 미국에서 쫓겨난 이들에게 '행복'이란 (1) | 2025.06.22 |

| [구정은의 ‘현실지구’] 중국의 천인계획, 미국의 유학생 내쫓기 (1) | 2025.04.26 |

| [구정은의 '현실지구']러시아의 '이케아 공격'과 리투아니아의 불안 (0) | 2025.03.29 |

| [구정은의 ‘현실지구‘]민주콩고, 르완다, 트럼프의 미국 (0) | 2025.03.01 |