크라카토아 Krakatoa : The Day the World Exploded : Agust 27, 1883

사이먼 윈체스터 (지은이) | 임재서 (옮긴이) | 사이언스북스 | 2005-05-02

책은 1970년대 인도네시아 자바 섬의 해안에서 시작된다. 지질학도 출신인 사이먼 윈체스터는 어둠이 짙어질 때까지 아름다운 해변에 고개를 내밀고 있는 섬들의 풍경을 바라본다. 그리고 25년 뒤 다시 같은 장소를 찾은 그는 오래전 넋을 잃고 바라봤던 섬이 우뚝 솟아있음을 발견한다. 섬은 `자라나고' 있었던 것이다!

섬이 자라난다고? 저자는 프롤로그에 소개된 이 믿어지지 않는 ‘발견 아닌 발견’을 시작으로 1883년 동남아시아 일대를 혼돈에 몰아넣었던 크라카토아 화산 폭발을 좇는다. 지금은 사라지고 없는 바다에는 크라카토아의 자식, 즉 `아나크 크라카토아'가 솟아올라 지금도 연기를 내뿜으며 계속 자라나고 있다. 책은 이렇게 현재진행형으로 이어지는 화산 폭발을 통해 현대 지질학 발전사를 보여주고, 자연재해가 한 사회를 어떻게 변모시키는지를 추적한다.

저자는 전작인 `교수와 광인'`세계를 바꾼 지도'`영어의 탄생' 등을 통해 국내에도 상당한 독자들을 갖고 있는 저널리스트. 이번 책은 요즘 유행하는 `다큐멘터리형 교양서적'의 전범(典範)이라 해도 될만하다. 저자의 그린란드 탐험대 참가담, 직접 관찰한 자바의 풍경, 오래된 그림들과 지질학 그래픽, 옛 네덜란드 식민정부의 기록들을 총동원해 `인류가 겪은 최대의 자연재해'를 생생하게 살려낸다. 16~19세기 서양의 식민지였던 자바의 풍경을 복원하고 있는 것도 큰 장점이다. 테라스가 달린 식민지풍(風) 저택, 야만스런 유럽 병사들이 소총을 겨누고 있는 해안의 요새, 터번을 두른 소(小)술탄들의 모습이 열대의 해안을 배경으로 그려진다.

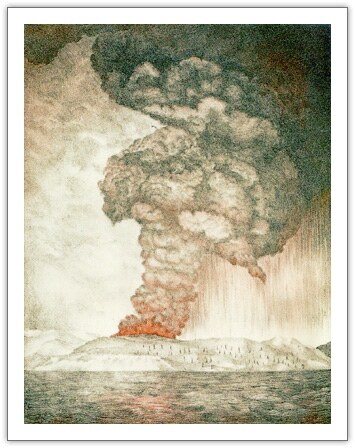

뭐니뭐니 해도 책의 압권은 시분 단위로 묘사된 화산 폭발 장면이다. 뱃전에 내려앉은 먼지, 거리를 뒤흔드는 굉음, 수차례에 걸쳐 반복된 화산의 분출, 그리고 대폭발.

"시작은 갑작스러운 떨림이었다. 그러나 그것은 깃털처럼 가벼운, 대기를 휘젓는 한 줄기 바람 같은 떨림이었다" "화산재의 끔찍한 폭우가 내리는 와중에 하늘은 태양이 연푸른 램프처럼 그 안에 매달려 있는, 우윳빛 유리로 만든 거대한 종처럼 보였다" "열대림이 있던 곳은 헐벗고 메마른 땅으로 변해 있었고, 화덕에서 나는 연기처럼 한줄기 연기가 피어오르고 있었다"(당시의 목격담) "뜨거운 먼지가 내려앉은 거리/사랑과 연민은 죄다 사라진/내 푸르른 마을과는 하나도 닮지 않은 이곳"(인도네시아 노래 `자카르타')

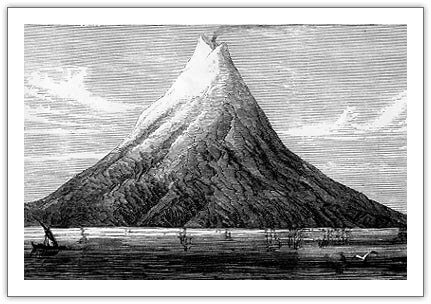

1883년 폭발하기 전의 크라카토아 화산을 그린 그림

크라카토아가 사라진 자리에 생겨난 '아나크 크라카토아' 화산섬

인도네시아 일대를 덮친 화산폭발과 뒤이은 대해일은 지난해 12월 발생한 쓰나미(지진해일)의 이미지와 그대로 겹친다. 책은 쓰나미 이전인 2003년에 쓰인 것이지만 두 사건 사이에 뚜렷한 연관성이 있다는 것 정도는 누구라도 알 수 있다. 이 거대한 사건들을 만들어낸 주인공은 바로 지구 내부에서 꿈틀거리고 있는 용암과 지각의 움직임이다.

인도네시아 일대는 무겁고 차가운 대양판이 가볍고 따뜻한 대륙판과 만나는 `지질학적 칵테일'을 이루고 있다. 그것이 때로는 화산으로 때로는 지진으로, 그리고 쓰나미로 이어진다. 책을 이루는 또하나의 줄거리는 이런 엄청난 일들을 불러오는 지구 내부의 움직임을 들여다보는 틀, 바로 `판구조론'이다. 1920년대 독일인 기상학자 겸 탐험가 알프레트 베게너가 제안한 판구조론과 대륙이동설은 수십년간 지질학자들의 비웃음을 받았지만 60년대 이후로는 정설로 굳어졌다.

'딸기네 책방' 카테고리의 다른 글

| 존재하지 않는 기사 (0) | 2005.05.19 |

|---|---|

| 역사서설- 서평 대신 느낌표 (0) | 2005.05.16 |

| 술탄 살라딘- 에로비안 나이트 (0) | 2005.05.02 |

| 석유 시대 언제까지 갈 것인가 (0) | 2005.04.18 |

| 나쓰메 소세키, '그후' (0) | 2005.04.18 |