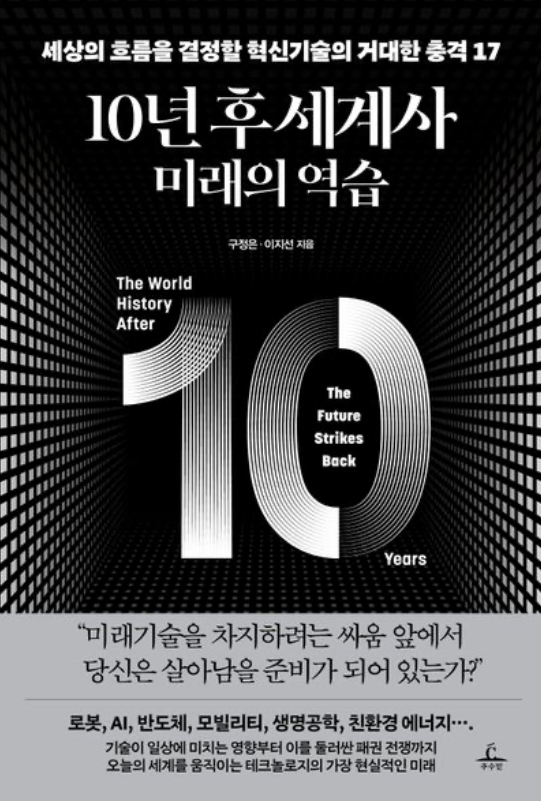

<10년 후 세계사>라는 타이틀을 단 세 번째 책을 선보인다. 첫 책이 나온 게 2015년이었다. 두 번째 책은 10년이 절반 남짓밖에 지나지 않은 2021년에 나왔다. 그리고 다시 몇 년 만에 세 번째 책을 내놓게 됐다.

저자들은 오랫동안 기자 생활을 하면서 세상의 변화에 주목해왔지만 ‘챗GPT 이후의 세계’는 변화의 속도가 어느 때보다 빠른 듯하다. 그러나 실제로 주변 사람들과 이야기를 나누다 보면 “인공지능을 아주 잘 쓰고 있어요”, “이런 것들이 생겨나서 너무 좋아요”라고 말하는 사람들은 별로 없는 것 같다. 젊은 세대들은 새로운 도구를 열심히 활용하고 있지만 중장년층부터는 ‘아이고 머리 아파’ 하는 분위기가 더 많은 것처럼 보인다.

의식적으로 앱이나 프로그램을 실행하지 않더라도, 이미 인공지능을 비롯한 온갖 새로운 기술들은 우리 삶에 들어와 있다. 이 사실 자체도 모두가 안다. “인공지능이 우리 삶에 들어와 있다는 것은 많이 들어서 알고 있다”는 정도의 인식에 그치는 경우가 많지만 말이다.

그래서? 인공지능은 우리 삶을 어떻게, 얼마나 바꾸고 있는데? 자율주행차 얘기가 나온지 오래됐지만 아직도 안 되잖아. 아냐, 이미 자율주행 기능이 승용차에 얼마나 많이 들어와 있는데. 전기차가 깨끗하다는 것도 사실상 허구 아니야? 미국에서 도널드 트럼프가 다시 대통령이 됐잖아, 녹색 기술은 아직 안 먹혀. 기후변화에 맞선다고? 말만 그렇지, 선진국들도 열심히 안 하잖아.

모두 맞는 말들이다. 모두가 절반의 진실들을 담고 있다. 인공지능이 세상을 바꾸고 있지만 80억 인구의 생활은 몇 년 사이에 그렇게 바뀌지 않는다. 하지만 변화를 부인할 수 없다는 것을 모두가 안다. 그래서 불안해 한다. 이 변화가 우리를 어디로 끌고 갈지 모르기 때문이다. 또한 모든 변화는 충격파를 남긴다. 모두가 승자가 될 수는 없다. 내가 승자가 될지 패자가 될지 모르기에 더욱 불안하다. 당장 뭘 해야하는 것인지 모르니 불안감은 증폭된다.

저자들은 기술 전문가가 아니다. 하지만 불안감을 들여다보는 일은 할 수 있다. 이 책에 담긴 것은 ‘질문들’이다. 어떤 변화가 진행되고 있는지, 그것이 우리를 불안하게 만드는 이유는 무엇인지, 우리가 생각해봐야 할 것들은 무엇인지를 묻는 것이 이 책을 쓴 이유이고 목적이다.

저자들은 <10년 후 세계사> 첫번째 책에서 기술의 변화가 우리의 삶과 일에 미칠 영향으로 시작해서 도시화, 저출생-고령화, 기후변화와 전염병 등 21세기의 화두가 된 이슈들을 소개했다. <10년 후 세계사-두번째 미래>라는 제목으로 나온 두 번째 책에서는 전작에서 언급한 이슈들을 업데이트하면서 기술 변화 쪽으로 좀 더 초점을 옮겨갔다. ‘미래의 역습’이라는 부제를 달고 나온 이번 책에서는 첨단기술을 둘러싼 경쟁이 지정학적으로 어떤 파장을 미칠지, 전염병과 기후변화 같은 글로벌 이슈 대응까지 포괄해 시야를 좀 더 넓혔다. 1부에서는 로봇과 자율주행, 인공지능 등 첨단기술이 우리 삶에 스며들어오는 양상과 함께 이를 올바르게 규제해야 한다는 지적을 담았다. 2부에서는 기술이 지정학에 미치는 영향에 초점을 맞췄다. 테크놀로지 전쟁이 미-중 패권 경쟁의 양상으로 진행되고 있다 보니 중국과 관련된 내용이 많아졌다. 미-중 양강 구도에 도전하는 인도, ‘검은 대륙’에서 정보기술로 도약하려는 아프리카의 움직임 등도 소개했다. 3부에서는 기후변화라는 글로벌 과제를 중심으로, 녹색기술과 지정학을 연결시켰다.

모든 게 불확실하지만, 따지고 보면 미래는 언제나 불확실했다. 그것이 ‘미래(未來)’, 아직 오지 않은 것이 가진 기본적인 속성이다. 어떤 이들은 낙관론을 펼치는 반면에 어떤 이들은 두려움에 떨며 ‘첨단’ 혹은 ‘인공’이라는 말이 붙은 모든 것에 불안해 한다. 하지만 둘 중에서 정답을 찾아야 하는 것은 아니다. 가야 할 길은 갈짓자가 될 수밖에 없고, 혼란 속에서 모색하는 것 말고는 방법이 없다. 그래도 좀 덜 불안한 미래를 만들어가는 데에 우리가 던지는 질문들이 기여할 수 있기를 바란다.

책을 쓰는 내내 정보의 바다에서 허우적거렸다. 방대한 양의 자료를 읽으면서 우리의 생각 또한 지그재그를 그렸다. 그러는 동안에도 길을 잃지 않게 도와준 것은, 고전적으로 표현하면 존 롤스가 <정의론>에서 설명한 ‘무지의 베일’ 같은 것이었다. 한 사회가 무언가를 결정할 때에 어떤 것을 기준으로 삼아야 할지를 알려주는 일종의 지침 말이다. 내가 어느 곳에서 어떤 조건을 가지고 태어날지 모른다면, 내가 여성일지 남성일지 혹은 흑인일지 백인일지, 아니면 신체적 장애가 있을지 또는 머리가 좋을지 나쁠지 모른다면, 뭔가를 결정할 때에 가장 취약한 사람들에게 해가 되지 않는 방향으로 결정을 내리는 게 가장 안전하다. 거창하게 말하면 그것이 ‘정의’다. 낯선 기술들이 우리를 어디로 끌고갈 지 모른다면, 새로운 흐름에 휩쓸려갈 가능성이 높은 사람들의 처지를 생각하면서 방향을 잡는 것이 모두를 위한 안전장치가 될 것이다. 이 책은 그런 안전장치를 고민해보기 위한 밑작업이다.

게으른 저자들을 독촉해 가며 책이 나올 수 있게 해준, 꼼꼼하게 읽어주고 구성을 다듬어 준 김경수 편집자와 추수밭 편집팀에 감사드린다.

'딸기네 책방 > 내 책, 옮긴 책' 카테고리의 다른 글

| 구정은, 오애리 <전쟁과 학살을 넘어> (2) | 2023.12.14 |

|---|---|

| <부자 나라, 가난한 세계> (2) | 2023.09.01 |

| [서울경제] 나무 1억그루 심기…女 환경운동 분투기 (0) | 2023.04.07 |

| [Elle 4월호 인터뷰] Connected to green - <숲으로 간 여성들> (0) | 2023.04.07 |

| [뉴스1] 우리가 몰랐던 여성 과학자들 이야기…'사이언스 허스토리' (0) | 2023.01.01 |