728x90

나이로비에서 마사이마라 가는 길이었던가. 안녕, 나무야.

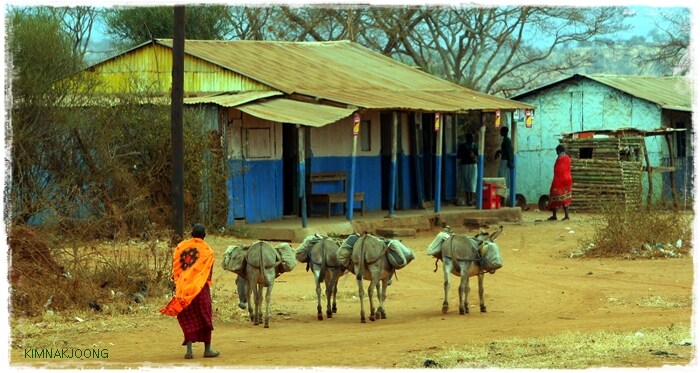

나이로비에서 암보셀리 가는 길, 당나귀. 중동이나 아프리카에선 당나귀 볼 일이 참 많아요.

낙타 볼 일도 많고요. 아시아나 다른 지역도 그런가요?

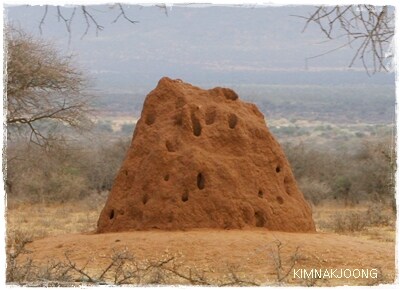

흰개미집이랍니다. 저런 것들이 길가에 숱하게 솟아있어요.

숯을 파는 노점상. 아직도 전기나 가스가 없어 밥 지을 땐 숯을 많이 쓴대요.

꼭 '미개해서'는 아닌 것이, 난방을 할 필요가 없기 때문에 (아침저녁 쌀쌀하긴 하지만)

우리나라처럼 전국적인 도시가스망 같은 것이 필요가 없는 거지요.

아프리카에선 흔히 볼 수 있는 '전화방'입니다. 모두가 전화를 갖고 있지 않기 때문에

저런 유료 전화방들이 있어요. 독일에서도 저런 (저것보다는 훨씬 좋은;;) 전화방들 많이 봤는데

우리처럼 '휴대전화 문화'가 아주 퍼지지 않아서 그런가봐요.

이것은 암보셀리 가는 길, 탄자니아 국경 나망가 마을의 기념품 가게.

나이로비 시내, 출근길 버스를 기다리는 사람들.

나이로비는 많이 발전한(사실은 서울보다 더 일찍 발전했었던) 대도시여서

대중교통수단이 좀 있어요. 관광객들이 탈 수는 없지만.

저런 곳들 돌아다니면-- 좋을 것 같지만, 재미있을 것 같지만, 사실은 기분이 별로일 때가 더 많다.

아무래도 '가난한 사람들' 보는 것은 즐거운 일은 아니다. 나귀에 짐을 싣고 타박타박 걸어가는 아이, 짐 잔뜩 이고 진 여자들, 누추한 남자들, 고운 피부에 가난한 눈망울들.

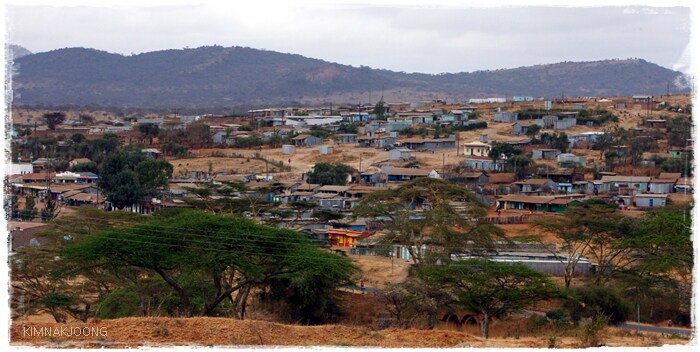

번잡한 나이로비 통근길 시민들과 초원마을 남루한 사람들은 때깔이 다르다. 이른바 ‘후진국’에서, 혹은 별로 후진적이지 않은 곳의 어떤 가난한 마을에서라도, 사람들 사는 모습을 보면서 서글퍼질 때가 있다. 아, 어째서 다들 이렇게 사는 거야. 토굴 속에 앉아 구슬 꿰고 있는 꼴들 하고는, 흙 주워먹으며 저렇게 기어 다니는 어린아이 하고는.

그 서글픔 속엔 그들에 대한 것, 그리고 그들을 바라만 보면서 한심해 하는 나 자신에 대한 좌절감, 그런 것들이 아주 복잡하게 얽혀 있고 겹쳐 있고 꼬여 있고...

그래서 그다지 좋은 기분이 아닌 상태로 여행길을 접어야 할 때가 있다. 물리적으로 '불편한' 것도 있고.

이번엔 그래도 많이 나은 편이었던 것이, 케냐는 사정이 꽤 좋기 때문이다. 나이로비의 쇼핑몰이나 대형체인은 서울과 똑같고, 번잡하기도 서울과 비슷하다.

하지만 이번엔 그넘의 시큐리티... 안전 때문에 영 그랬다. 제발 다음엔 시큐리티가 좋은 곳에 가고 싶다고! 나도 해진 뒤 거리를 걸어보고 싶다고!

이번이 세 번째 아프리카 여행, 어느새 눈에 익은 아프리카 풍경이지만 아프리카 넓은 땅 풍광이 모두 같을 리 없다. 기후에 따라, 지형에 따라 어느 곳에는 망고가 많고 어느 곳에는 바오밥이 많고 어느 곳에는 아카시아가 많다. 사막에 가까운 케냐는 온통 아카시아다.

며칠전 에드워드 윌슨의 책을 읽다보니 이런 이야기가 있었다.

사람들에겐 바이오필리아 biophilia 말하자면 자연과 생명을 사랑하는 본능 같은 것이 있는데 그것은 200만, 300만년 동안의 진화가 우리 유전자에 새겨놓은 것이다. 그런 진화의 흔적으로 사람들에게 남겨진 풍경 선호 같은 것이 있단다.

그런데 사람들이 자기도 모르게 선호하는 풍경은 바로 아프리카 사바나라는 것이다.

우리가 아직 꼬리 없는 원숭이였던 시절의 두려움이 남아있는 탓에, 시야가 확보되지 않은 울창한 숲에서는 공포감을 느끼게 된다(그래서 투르니에는 숲이라는 악마를 이야기했나보다). 어느 정도의 나무, 어느 정도의 넓은 시야가 확보된 곳, 즉 사바나가 인간이 선호하는 풍경으로 여전히 남아있는 것이라고 하면 케냐야말로 그런 곳이다.

게다가 윌슨이 예로 든 ‘인간이 아름답게 느끼는 나무’의 전형이 아카시아라고 하니, 케냐-탄자니아 일대가 인류의 고향(루시가 살던 올두바이가 킬리만자로에서 그닥 멀지 않은 곳이다)인 것을 생각하면 자연스런 일인 듯도 싶다.

728x90

'이런 얘기 저런 얘기 > 여행을 떠나다' 카테고리의 다른 글

| [케냐]마사이족 마을에서 (0) | 2006.12.07 |

|---|---|

| [케냐]마사이마라 '사파리' 여행 (0) | 2006.12.03 |

| 아프리카, 말하기 힘든 여행에 대한 재미없는 시작 (0) | 2006.09.29 |

| [케냐]초원에서 은하수를 보다 (0) | 2006.09.24 |

| 생생 꼼꼼한 푸켓 여름휴가 (2) (0) | 2006.08.29 |